左右入れ替えができるカウチソファは、レイアウトの変更やライフスタイルの変化にも柔軟に対応できるため、非常に人気があります。本記事では、左右入れ替え可能なカウチソファの魅力や選び方、そしておすすめモデルを詳しく紹介します。まずは、カウチソファとは具体的に何かを解説し、その後、左右入れ替えのメリットについて掘り下げていきます。あなたのリビングに最適なソファ選びの参考にしてみてください。

1. 左右入れ替えができるカウチソファの魅力

カウチソファは、リビングや家族の集まる場所で大活躍します。その中でも、左右入れ替えができるカウチソファは特に人気があります。なぜなら、部屋のレイアウトに合わせて自由に配置を変えられるからです。この柔軟性は、引っ越しや模様替えの際に非常に便利です。また、家族構成やライフスタイルの変化にも柔軟に対応できます。これにより、常に快適な居住空間を維持できるのです。

1.1. カウチソファとは

カウチソファとは、一般的に「アームチェア」と「長椅子」が組み合わさった形のソファを指します。このタイプのソファは、リラックスしやすいデザインで人気があります。長時間の映画鑑賞や読書にも最適です。座るだけでなく、横になってくつろぐこともできるため、非常に多機能です。また、デザインや素材のバリエーションも豊富です。そのため、自宅のインテリアに合わせて選べるのが魅力です。

1.2. 左右入れ替えのメリット

左右入れ替えのできるカウチソファは、とても便利です。例えば、引っ越し先の間取りが異なっても、ソファの配置を変えることで対応できます。また、季節や気分転換に合わせて模様替えを楽しめます。さらに、家族が増えた場合にもフレキシブルに対応可能です。これにより、一つの家具で長く使い続けることができます。結果として、無駄な買い替えを避け、コストを抑えることができるのです。

1.3. ライフスタイルに合わせて使える柔軟性

左右入れ替え可能なカウチソファは、ライフスタイルに柔軟に対応します。例えば、友人を招いてのホームパーティー時には、一度に多人数が座れるように配置を変えられます。このように、用途に応じて最適なレイアウトが可能です。さらに、リビングのスペースを最大限に活用できます。そのため、生活の質を向上させるインテリアアイテムとなります。カウチソファは、ライフスタイルに密着した家具の一つなのです。

2. レイアウトに応じたカウチソファの選び方

カウチソファは、リビングの快適さと機能性を大幅に向上させる家具です。しかし、適切なソファを選ぶためには、自分のリビングのレイアウトに合ったものを選ぶ必要があります。広さや形、家族構成に応じて、最適なカウチソファの選び方を知ることが重要です。以下では、リビングのスペースを最大限に活用し、ファミリー向けと独身者向けのおすすめレイアウトについて詳しく説明します。

2.1. リビングのスペースを最大限に活用

リビングルームのスペースを最大限に活用するためには、まず家具の配置を考慮することが必要です。例えば、L字型のカウチソファは角に配置すると、空間を有効に使うことができます。また、オープンスペースを保ちながら座席数を増やすことができるため、家族や友人とリラックスする場を提供します。

次に、選ぶソファのサイズも重要です。大きすぎると部屋が狭く感じられ、小さすぎると機能性が低下します。そのため、リビングの広さに応じた適切なサイズのカウチソファを選ぶことが大切です。さらに、収納スペースを持つカウチソファを選ぶことで、スペースを効果的に使用できます。

最後に、色や素材も考慮する必要があります。明るい色や軽い素材を選ぶことで、リビングを広く感じさせることが可能です。適切なカウチソファを選ぶことで、リビングが一層快適になり、居心地の良い空間を演出できます。

2.2. ファミリー向けのおすすめレイアウト

ファミリー向けのカウチソファのレイアウトは、コミュニケーションが取りやすい配置が理想的です。例えば、リビングの中心にカウチソファを置き、その前にローテーブルを配置することで、家族全員がリラックスして集まれる場を作り出せます。また、テレビを見やすい位置に設置することで、映画鑑賞やゲームを楽しむこともできます。

さらに、収納スペースが多いカウチソファを選ぶことも家族にとって便利です。おもちゃや雑誌、リモコンなどを整理できるため、部屋が散らかりにくくなります。収納機能のあるカウチソファは、生活の質を向上させる一助となるでしょう。

最後に、子どもがいる家庭では、安全性が重要です。角が丸く、安全な素材を使用しているカウチソファを選ぶことで、ケガのリスクを減らすことができます。家族全員が安心して利用できるカウチソファを選ぶことが、ファミリー向けレイアウトのポイントとなります。

2.3. 独身者向けのスマートなレイアウト

独身者向けのカウチソファのレイアウトは、シンプルで機能的なものが好ましいでしょう。まず、限られたスペースを最大限に活用するために、コンパクトなL字型のカウチソファや、一人掛けと組み合わせたセットがおすすめです。ソファの配置により、リビングに開放感を持たせることができます。

また、必要最低限の家具でインテリアを整えることも大切です。リビングに余計な家具を置かず、必要なものだけを選びます。これにより、シンプルでモダンな空間を作り出し、独り暮らしをより快適に過ごせます。さらに、多機能な家具を選ぶことで、リビングの使い勝手が向上します。

最後に、自分の趣味やライフスタイルに合わせたインテリアを施すことも重要です。例えば、本棚やデスクをリビングに配置することで、快適な読書や仕事の空間を作り出せます。独身者向けのスマートなレイアウトは、自分だけの特別な空間を提供します。

3. モジュール式カウチソファの特徴と利点

モジュール式カウチソファは、最近ますます人気を集めています。まずその最大の特徴は、自由自在に組み合わせできる点にあります。各モジュールを自分の好みに合わせて配置することで、部屋のスペースやインテリアのスタイルに最適なソファを作り上げることができるからです。さらに、モジュール式カウチソファは、ライフスタイルの変化にも柔軟に対応できます。例えば、新しい部屋に引っ越しても、そのまま使用したり、違う形にして使用することが可能です。

3.1. モジュール式の基本構造

モジュール式カウチソファの基本構造は、複数の独立したパーツから成り立っています。それぞれのパーツは、簡単に取り外しや組み立てができるよう設計されています。そして、座面や背もたれ、アームレストなど、必要なモジュールを組み合わせて一つのソファを作り上げます。このため、一人用から大型の家族用まで、多様なサイズに対応できるのです。また、モジュールごとに選べる素材や色も豊富なので、部屋のインテリアに合わせて選択することができます。したがって、部屋が狭い場所にも、広々としたリビングにもフィットするのが特徴です。さらに、ライフスタイルの変化に応じて、モジュールを組み替えることで、常に新鮮な感覚で利用できるのが魅力です。

3.2. カスタマイズの可能性

モジュール式カウチソファは、カスタマイズの可能性が無限大です。自分の好みや必要に応じて、さまざまな形や色、素材を選ぶことができます。例えば、季節の変わり目に合わせてカバーを変えたり、モジュールの配置を替えることができます。また、家族の人数や使用シーンに応じて、パーツを追加したり取り外したりすることも簡単です。このため、リビングルームや書斎、子供部屋など、さまざまな部屋に適応できるのです。さらに、カスタマイズの幅が広がることで、自分だけのオリジナルデザインを楽しむことができます。ショップで既製品を選ぶだけでなく、自分のセンスとアイデアを活かして、部屋の一角を自分らしく彩るのが楽しいところです。

3.3. 使い勝手の良さ

モジュール式カウチソファは、使い勝手の良さも大きな魅力です。まず、掃除がしやすいのがポイントです。モジュールを簡単に取り外すことができるため、隅々まで掃除が行き届きます。また、小さな子供やペットがいる家庭でも安心して使用できます。さらに、収納スペースとしても利用可能です。場所を取らずに、さまざまな形に組み替えることができるため、置き場所に困りません。例えば、パーティーの際には大きなソファに変形させたり、普段は小さくしてスペースを有効に使うことができます。このように、オールラウンドプレイヤーとして、日常生活での便利さを提供します。リビングルームを中心に、さまざまな場面で活躍すること間違いありません。

4. カウチソファの素材とお手入れ方法

カウチソファは、家の中で快適な居場所を提供する重要な家具です。素材により、見た目や触り心地、耐久性が異なります。また、素材ごとに適したお手入れ方法が存在します。適切なお手入れをすることで、ソファの寿命を延ばし、いつまでも美しい状態を保つことができるでしょう。ここでは、ファブリックとレザーの素材についての特徴とお手入れ方法、さらには定期的なメンテナンスの重要性について説明します。

4.1. ファブリック素材の特徴と手入れ

ファブリック素材のカウチソファは、柔らかい触り心地や豊富なカラーバリエーションが魅力です。このタイプのソファは、織物や布製で作られているため、通気性が良く、座り心地も快適です。しかし、汚れやすいという欠点もあります。そのため、定期的な清掃が必要です。掃除機で表面のホコリやゴミを吸い取り、汚れが付いた際には中性洗剤を薄めた布で優しく拭きます。さらに、布製のクッションカバーは取り外して洗えるため、清潔さを保ちやすいです。

ファブリックソファを長持ちさせるためには、直射日光を避けることが大切です。日光に当たることで、生地が色あせたり、劣化が早まる原因となります。また、湿気にも注意が必要です。湿度が高すぎる環境ではカビが発生しやすくなります。定期的に部屋の換気を行い、湿気対策をすることで、ソファの状態を良好に保つことができます。

小さいお子さんやペットがいる家庭では、ファブリック素材のソファに防水スプレーを施すと良いでしょう。この方法で、万が一の汚れや液体の浸透を防ぐことができます。また、クッションカバーを定期的に交換することで、見た目を新鮮に保つことも可能です。

4.2. レザー素材の特徴と手入れ

レザー素材のカウチソファは、高級感と耐久性が魅力です。レザーは天然素材であるため、使い込むほどに味わいが増し、長く使えるのが特長です。一方で、日常のお手入れが欠かせません。普段の掃除としては、柔らかい布で表面のホコリを拭き取り、専用のレザークリームを使って保湿を行います。クリームを使うことで、レザーの柔軟性を保ち、ひび割れを防ぐことができます。

レザーソファは、温度や湿度の影響を受けやすいので設置場所にも注意が必要です。直射日光や暖房器具から遠ざけ、風通しの良い場所に置くと良いでしょう。これにより、レザーのひび割れや色あせを防ぐことができます。季節ごとに専用の保護スプレーを使用するのも効果的です。これにより、表面の保護膜が強化され、汚れや傷つきを未然に防ぐことができます。

また、レザーソファの掃除には、中性洗剤を使うのは避けましょう。化学成分がレザーを傷める恐れがあるためです。専用のクリーナーを使うか、柔らかい布に微量の水を含ませて拭きます。これにより、ソファの状態を良好に保てます。日々の小さな手入れが、美しい状態を長持ちさせる秘訣です。

4.3. 定期的なメンテナンスの重要性

カウチソファは、家族が集まるリビングの中心で、多くの時間を共有する場所です。だからこそ、常に快適で清潔な状態を保つためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。定期的なお手入れを怠ると、汚れや劣化が進み、ソファの寿命が短くなってしまいます。

さらに、ソファの状態をチェックする機会を定期的に設けることも大切です。例えば、クッションの中身が偏っていないか、フレーム部分がしっかりしているかどうかを確認するのも良いでしょう。小さな問題を早期に発見して対処することで、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。日頃の手入れと点検で、ソファを長持ちさせることができるのです。

5. ベストなカウチソファを探すためのポイント

カウチソファを選ぶ際に重要なポイントはいくつかあります。まず、自分のライフスタイルと部屋のレイアウトに合うものを選びましょう。また、予算も忘れずに考慮するべきです。さらに、実際に使用している人の意見を参考にすることも非常に大切です。

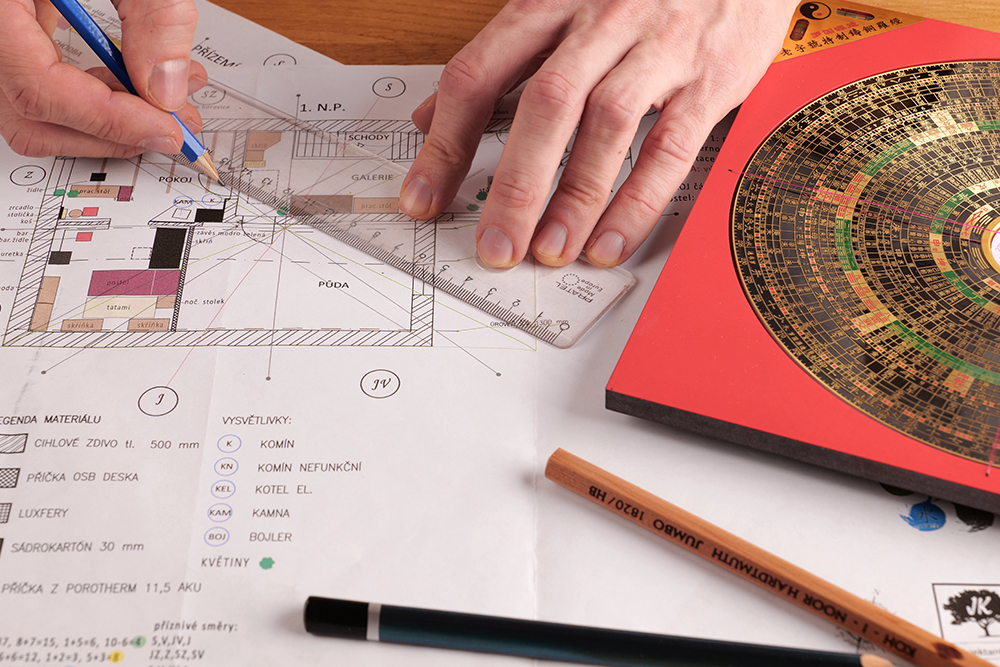

5.1. スペース計測の重要性

カウチソファを購入する前に、部屋のスペースを正確に計測することが必要です。まず、設置予定の場所の寸法を測定し、余裕を持ったスペースを確保します。次に、配置した際の動線も考慮する必要があります。スムーズに動けるかを確認すると安心です。最後に、他の家具とのバランスを見て、部屋全体が調和するように配置を考えることが大切です。これにより、居心地の良い空間を作ることができます。

5.2. ショールームの活用

ショールームを訪れて、実際にカウチソファを試すことは非常に有益です。第一に、実物を見ることで質感や座り心地を確認することができます。これにより、オンラインでの購入時に見逃してしまう可能性がある詳細を確認できます。次に、スタッフに質問することで、専門的なアドバイスを得ることが可能です。対応しているスタッフは、製品の特徴やお手入れ方法を詳しく教えてくれます。最終的に、自分のニーズに合わせたカウチソファを見つけることができるでしょう。

5.3. レビューや口コミの確認

カウチソファを選ぶ際には、レビューや口コミを参考にすることが有効です。まず、他のユーザーの意見を読むことで、製品の良い点や改善すべき点が分かります。次に、レビューを通じて、耐久性や使用感に関する詳細な情報を得ることができるため、購入の判断材料として役立ちます。さらに、複数のサイトで口コミを比較することで、より信頼性の高い評価を見つけることができます。これにより、納得のいく選択ができるでしょう。